概要

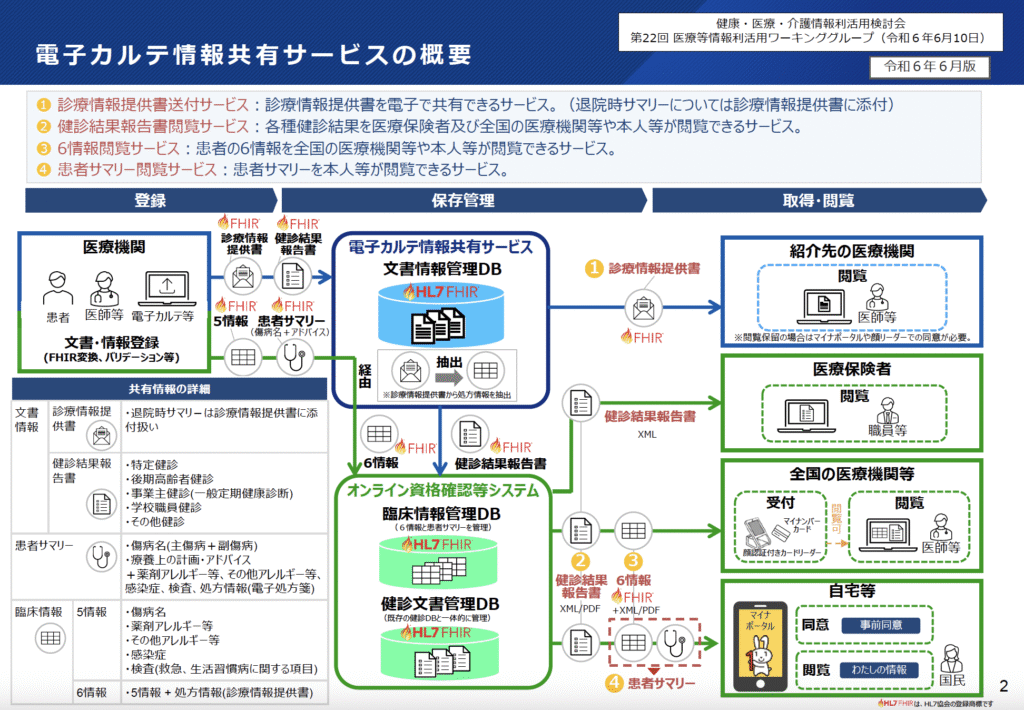

「電子カルテ情報共有サービス」は、厚生労働省が推進する「全国医療情報プラットフォーム」の中核を成す取り組みであり、医療機関間での診療情報の共有を可能にする仕組みです。

このサービスにより、患者がどの医療機関を受診しても、過去の診療情報(傷病名、アレルギー情報、検査結果など)を、患者の同意のもとで他の医療機関が閲覧できるようになります。

この取り組みにより、医療機関間での情報連携が強化され、重複検査の削減や迅速な診断・治療が可能となり、医療の質と安全性の向上が期待されます。

背景/目的

日本では、少子高齢化や人口減少に伴い、医療資源の効率的な活用と質の高い医療の提供が求められています。これに対応するため、厚生労働省は「医療DX」を推進し、保健・医療・介護分野のデジタル化を進めています。その中核施策の一つが「全国医療情報プラットフォーム」の構築であり、これにより、患者の医療情報を全国の医療機関で共有し、切れ目のない医療提供を目指しています。

「電子カルテ情報共有サービス」は、このプラットフォームの主要機能として位置づけられています。マイナンバーカードを活用し、患者の診療情報(傷病名、アレルギー情報、検査結果など)を、本人の同意のもとで他の医療機関が閲覧できるようにする仕組みです。これにより、医療機関間での情報連携が強化され、重複検査の削減や迅速な診断・治療が可能となり、医療の質と安全性の向上が期待されます。

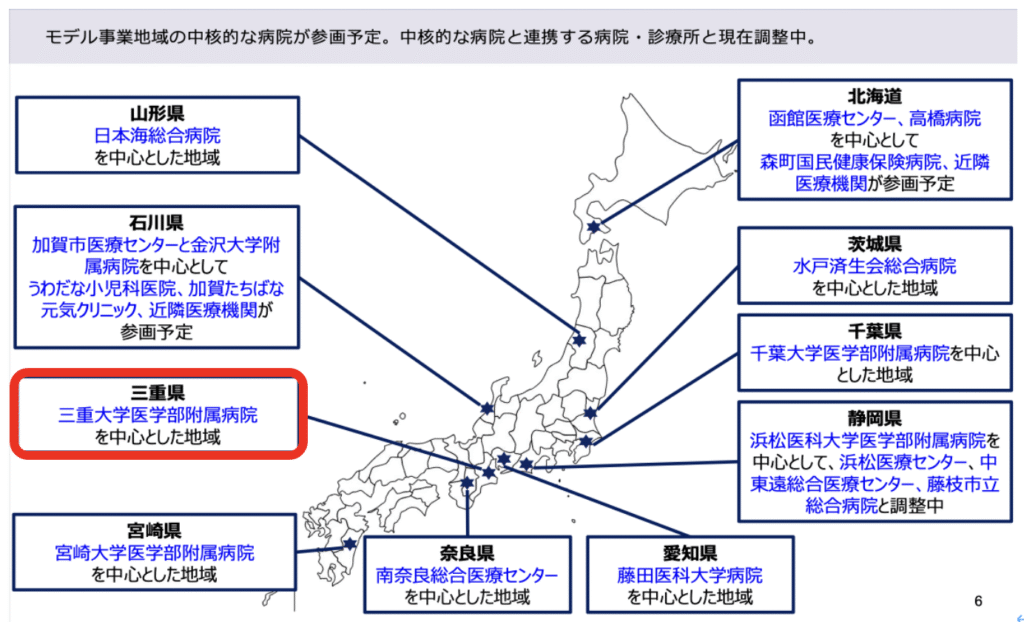

三重大学病院では、2023年に国立大学として初めて電子処方箋の導入を実現し、医療DX推進の先進的な取り組みが注目を集めてきました。こうした実績が評価され、2024年度からは本モデル事業に参画し、全国展開を見据えた実証的な取組を開始しています。本事業では、電子カルテベンダーとの仕様確認や、県内医療機関との連携体制の構築を進めながら、地域の中核医療機関としての役割を果たすとともに、今後の全国実装に向けたモデルの確立を目指します。

実績/取り組み内容

・電子カルテベンダーと仕様の確認、技術的検討を継続中。

・県内医療施設との連携体制構築に向けた協議を実施。

今後の展望

「電子カルテ情報共有サービス」を導入し、全国医療情報プラットフォームの中で大学病院が果たすべき役割を実践的に模索していきます。